2013.8.25

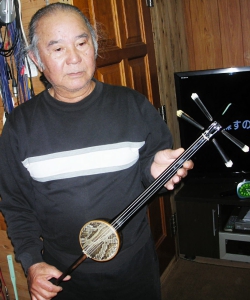

2013.9.21木製津軽三味線を仕上げ、YouTubeにアップロードしたので、ご覧ください。石田音人製作・演奏木製津軽三味線

沖縄産の椰子殻の沖縄胡弓完成

今年二月、沖縄のココナッツ椰子の実を、沖縄在住の三線・沖縄胡弓製作演奏家・知花勇様と那覇市の喜納勇様から、お分け頂きました。8月15日の終戦記念前に、この椰子実を使って、沖縄胡弓を完成させることができました。

左が、知花様の椰子、右が喜納様の椰子、とそれぞれの完成した沖縄胡弓です。

椰子の実の切断

椰子の実の切断 切断された胴体に使用する椰子殻の

切断された胴体に使用する椰子殻の

椰子殻に桐板を接着

椰子殻に桐板を接着 表板のやすりがけ

表板のやすりがけ 裏板のやすりがけ

裏板のやすりがけ 完成した胴

完成した胴 指板を接着した棹

指板を接着した棹

駒

駒 完成した沖縄胡弓の椰子の実の胴

完成した沖縄胡弓の椰子の実の胴

石田音人の胡弓講座3石田音人の胡弓講座3

石田音人の胡弓入門講座1をアップロードしました。石田音人の胡弓講座1

2013.4.9四弦大胡弓によるG線上のアリアをアップロードしました。四弦大胡弓G線上のアリア動画

2013.1.30-2.2伝説の椰子殻沖縄胡弓製作のため、沖縄産の椰子をもとめて沖縄へ。

沖縄胡弓を題材とした創作民話「わらしべ王子」の中で、太郎と少女こみこが出会う民家にはココヤシの実がなっています。

沖縄胡弓を題材とした創作民話「わらしべ王子」の中で、太郎と少女こみこが出会う民家にはココヤシの実がなっています。

沖縄北部のヤンバルの森かつて、沖縄胡弓の胴体は椰子の実で作られていたといわれています。2011年、東南アジア産の椰子の実で、椰子殻板クーチョーを製作しました。今回、どうしても、、沖縄産の椰子の実を使って沖縄胡弓を作り、沖縄の心や平和の願いを奏でたいと思い、縄胡へ出発しました。事前調査によると、実のなる椰子ココヤシの生息北限を沖縄は越えており、寒すぎてココヤシが生息できないということがわかりました。

沖縄北部のヤンバルの森かつて、沖縄胡弓の胴体は椰子の実で作られていたといわれています。2011年、東南アジア産の椰子の実で、椰子殻板クーチョーを製作しました。今回、どうしても、、沖縄産の椰子の実を使って沖縄胡弓を作り、沖縄の心や平和の願いを奏でたいと思い、縄胡へ出発しました。事前調査によると、実のなる椰子ココヤシの生息北限を沖縄は越えており、寒すぎてココヤシが生息できないということがわかりました。 沖縄海洋博公園沖縄海洋博公園の亜熱帯植物園の管理課をたずねて、ココヤシの情報を伺いました。「かつて、ここにもココヤシは植えてありました。ところが、そのココヤシから国外の害虫のコガネムシがみつかり、ココヤシを駆除したそうです。」と担当の方が言われました。その後、沖縄農業センターにも問合せをしましたが、沖縄では、ココヤシの栽培を行っている情報は入ってこないとのことでした。

沖縄海洋博公園沖縄海洋博公園の亜熱帯植物園の管理課をたずねて、ココヤシの情報を伺いました。「かつて、ここにもココヤシは植えてありました。ところが、そのココヤシから国外の害虫のコガネムシがみつかり、ココヤシを駆除したそうです。」と担当の方が言われました。その後、沖縄農業センターにも問合せをしましたが、沖縄では、ココヤシの栽培を行っている情報は入ってこないとのことでした。 沖縄海洋博公園の沖縄民家の家で、三線を奏でる「ばあや」と「ていんさぐの花」を、セッションしました。石田音人製作の椰子殻板クーチョーの音色を「優しい音色」だねと言ってくださったばあやも「沖縄では椰子の実は採れないよ。そうそう椰子の実は〔クルチョー〕と沖縄では呼ぶんだよ。」と話してくださいました。

沖縄海洋博公園の沖縄民家の家で、三線を奏でる「ばあや」と「ていんさぐの花」を、セッションしました。石田音人製作の椰子殻板クーチョーの音色を「優しい音色」だねと言ってくださったばあやも「沖縄では椰子の実は採れないよ。そうそう椰子の実は〔クルチョー〕と沖縄では呼ぶんだよ。」と話してくださいました。

後方に、オスプレイの写っている普天間基地の前で撮影。第二次世界大戦の日本軍の参謀本部が置かれた丘の上です。最も戦火の激しい場所で、多くの沖縄県民が犠牲になりと兵士が亡くなった場所です。四月一日、学生時代の友人青野圭君に案内していただき、北部のヤンバル地方へと出発しました。

後方に、オスプレイの写っている普天間基地の前で撮影。第二次世界大戦の日本軍の参謀本部が置かれた丘の上です。最も戦火の激しい場所で、多くの沖縄県民が犠牲になりと兵士が亡くなった場所です。四月一日、学生時代の友人青野圭君に案内していただき、北部のヤンバル地方へと出発しました。

原生林のヤンバルの森をしばらく歩きました。そして、森の中にある素敵なカフェで、「ココヤシ」について伺いました。やはり「ココヤシは栽培していない。」とのことでした。

原生林のヤンバルの森をしばらく歩きました。そして、森の中にある素敵なカフェで、「ココヤシ」について伺いました。やはり「ココヤシは栽培していない。」とのことでした。

そのカフェで、胡弓を演奏させていただきました。「素敵な音色」と喜んでいただきました。ヤンバルの森に椰子殻板クーチョーの音色がこだましました。帰ってから上の写真をよく調べたところ、ココヤシらしき背の高い椰子が見受けられます。もしかするとヤンバルの森にココヤシが生息している可能性があります。〔名古屋へ戻って、ヤンバル・・ココヤシで検索すると、やはり生息情報が入ってきました〕

そのカフェで、胡弓を演奏させていただきました。「素敵な音色」と喜んでいただきました。ヤンバルの森に椰子殻板クーチョーの音色がこだましました。帰ってから上の写真をよく調べたところ、ココヤシらしき背の高い椰子が見受けられます。もしかするとヤンバルの森にココヤシが生息している可能性があります。〔名古屋へ戻って、ヤンバル・・ココヤシで検索すると、やはり生息情報が入ってきました〕

那覇市の沖縄楽器店「またよし」にて4月二日に、那覇市の「またよし」楽器店を訪ね、沖縄楽器製作者の第一人者である又吉俊夫様からお話を伺いました。「沖縄県では椰子の実はとれないから、父〔又吉新栄〕は、外国産の椰子を使っていたよ。竹の胴体も試していたよ。いい音がしていたよ。沖縄中に、二百余りの沖縄胡弓を配り、沖縄胡弓の伝統を守ったよ。今は、沖縄胡弓を演奏する人は少なくなったけどね。」

那覇市の沖縄楽器店「またよし」にて4月二日に、那覇市の「またよし」楽器店を訪ね、沖縄楽器製作者の第一人者である又吉俊夫様からお話を伺いました。「沖縄県では椰子の実はとれないから、父〔又吉新栄〕は、外国産の椰子を使っていたよ。竹の胴体も試していたよ。いい音がしていたよ。沖縄中に、二百余りの沖縄胡弓を配り、沖縄胡弓の伝統を守ったよ。今は、沖縄胡弓を演奏する人は少なくなったけどね。」

沖縄産の椰子の実はもう見つからない、とほとんどあきらめていた名古屋に帰省する日の四月二日に、沖縄タイムズ社の朝刊で、「名古屋から沖縄胡弓製作のために、沖縄産の椰子の実を探しにきています。」という記事が掲載されました。朝八時に、那覇の喜納様から「家の庭にはえている。」という電話が入り、さらに、午後四時に「南城市の知花と申します。わたしは、沖縄の椰子の実を集めています。お出でいただけば幾つかお譲りしてもいいです。」という連絡が入りました。 レンタカーを走らせ、知花様のお宅に到着すると、知花様は、沖縄民謡の講師で、スタジオを持っておられ、なんと伝説の椰子の実の沖縄胡弓を製作されておられる方でした。

レンタカーを走らせ、知花様のお宅に到着すると、知花様は、沖縄民謡の講師で、スタジオを持っておられ、なんと伝説の椰子の実の沖縄胡弓を製作されておられる方でした。 貴重な椰子の殻を譲っていただきました。知花様、ほんとうにありがとうございました。また、名古屋に戻ってから、喜納様から、庭にはえている取れたての椰子の実を送っていただきました。

貴重な椰子の殻を譲っていただきました。知花様、ほんとうにありがとうございました。また、名古屋に戻ってから、喜納様から、庭にはえている取れたての椰子の実を送っていただきました。

こうして奇跡的に、沖縄産のココヤシの実が数個手に入りました。八月の終戦記念日までに、この椰子の実で椰子殻胴木製沖縄胡弓を完成させたいと思います。 知花様との記念写真

知花様との記念写真

2013.4.8胡弓オリジナル弓の製作2音人のオリジナル弓の製作2 石田音人オリジナル弓の製作

石田音人オリジナル弓の製作

胡弓教室の生徒が、新たに二名増えました。胡弓の弓は、石田音人が、改良を重ねた弓を製作し、使っていただいております。

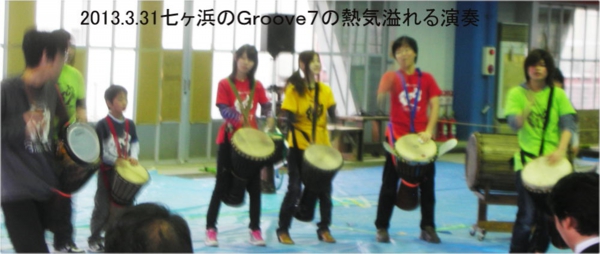

2013.3.30-4.1おとつむぎネットⅧ七ヶ浜、石巻市、浪江町

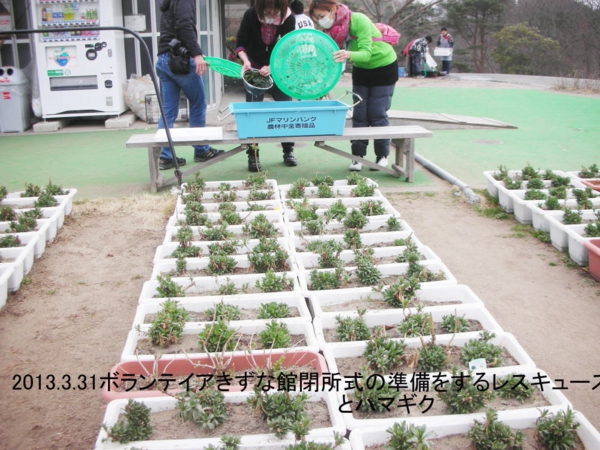

3.31七ヶ浜でのボランテイアの拠点として、七ヶ浜の皆様ともに町の復興に取り組んできたボランテイアきずな館の閉所式に参加させていただきました。

2013.3.31二年前、追悼演奏させていただいた石巻市総合体育館前仮埋葬所は、降り続く雪の中、うっすらと雪化粧でした。

2013.4.1南相馬市原地区を通り、浪江町に向かいます。避難区域であったこの地区の復興は遅れています。西部の山々は、高濃度の放射能に汚染されています。 南相馬市原地区

南相馬市原地区

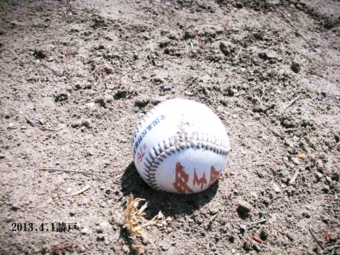

浪江町幾世橋は2013.4.1のこの日、避難区域が解除され、入ることが出来るようになりました。

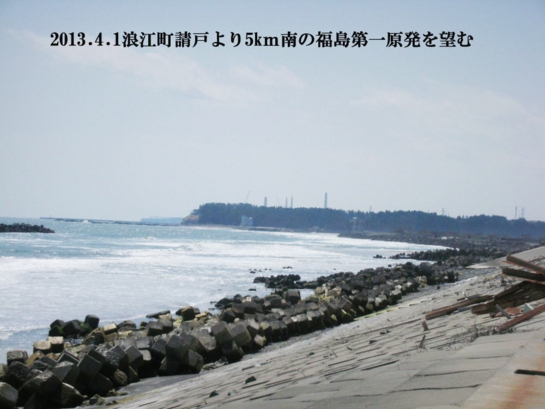

2013.4.1浪江町請戸地区・中浜地区は福島第一原発3.5kmから5kmの町です。放射能地は減少したとはいえ、インフラの整備は進んでおらず、住民の生活が戻る見通しはありません。避難区域が解除された日であるにもかかわらず、人影は少なく、復興の困難さを物語っています。

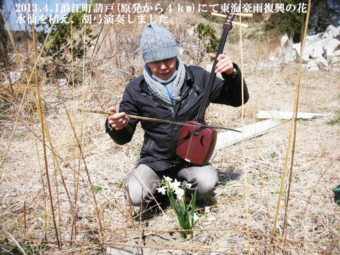

浪江町中浜地区に東海豪雨復興の花「水仙」を植え、胡弓で、追悼の祈りを演奏させていただきました。

2013.4.1飯館村の牧場では、放射能被害の家畜を預かっています。

放射能値は高い値を示しています。

放射能値は高い値を示しています。

2013.3.26 あしはら公園に、東日本大震災被災者と取り組んだ日比谷花壇スイセンプロジェクトの花が咲きました 復興の花咲くあしはら公園

復興の花咲くあしはら公園

被災者の復興の願い

被災者の復興の願い

七ヶ浜のはまぎくの新芽

七ヶ浜のはまぎくの新芽 水仙とはまぎくの新芽

水仙とはまぎくの新芽

2013.3.22没後70年新美南吉を偲ぶ会 詩の朗読と胡弓演奏

詩の朗読と胡弓演奏

南吉を偲んで献花

南吉を偲んで献花

3.22日は、新美南吉の70回目の命日です。新美南吉の故郷である愛知県半田市岩滑小学校の体育館で偲ぶ会が開催され、南吉が愛した胡弓を奏でさせていただきました。

南吉は、幼少の頃から、門付万歳を聞いて育ちました。きっと、その時奏でられた胡弓の音色に惹かれ、後に、「最後の胡弓弾き」という名作を書き上げたのでしょう。

2013.3.20名古屋市西区庄内緑地グリーンプラザ「石田音人胡弓コンサート」沢山の方にお出でいただきありがとうございました。

胡弓と三台の水琴窟との共演です。

胡弓と三台の水琴窟との共演です。

胡弓と水琴窟の共演は、長年取り組んできた「日本伝統の音色の新境地」というテーマです。水琴窟製作の第一人者の常滑焼の伝統工芸師前川賢吾様、故鈴木重治様のご協力によって、演奏用の水琴窟の実演が可能となりました。次回の七月七日の庄内緑地七夕胡弓コンサートでは、前川賢吾師製作の演奏用水琴窟の最高峰の音色をお届けしたいと思います。今回は、私が製作した二台の水琴窟と故鈴木重治様製作の一台の音色をお届けしました。深遠な水琴窟の音色にのせて、心地よく胡弓を奏でることが出来ました。写真右下に二台の水琴窟、左下に一台の水琴窟を配置してあります。

小胡弓演奏明治7年製作の小胡弓を、使っています。桜、名古屋胡弓の秘曲「千鳥」の手事の章、「阿古屋琴責」という、古典を奏でました。

小胡弓演奏明治7年製作の小胡弓を、使っています。桜、名古屋胡弓の秘曲「千鳥」の手事の章、「阿古屋琴責」という、古典を奏でました。

愛用のオリジナル四弦大胡弓です。歴史的には、宮城道雄の幻の四弦大胡弓の復刻版とも言えます。荒城の月を奏でました。この会場の後ろには庄内川が流れ、かつて「稲生の渡」のあった場所です。名古屋市西区上小田井の民話「七夕伝説」の地でもあります。

愛用のオリジナル四弦大胡弓です。歴史的には、宮城道雄の幻の四弦大胡弓の復刻版とも言えます。荒城の月を奏でました。この会場の後ろには庄内川が流れ、かつて「稲生の渡」のあった場所です。名古屋市西区上小田井の民話「七夕伝説」の地でもあります。

沖縄胡弓椰子殻板沖縄胡弓です。伝説の椰子の実を使って沖縄胡弓を作成しました。

沖縄胡弓椰子殻板沖縄胡弓です。伝説の椰子の実を使って沖縄胡弓を作成しました。

板胡弓東日本大震災で大活躍した板胡弓です。一昨年から7回、30箇所余りの被災地で、この板胡弓が活躍しました。

板胡弓東日本大震災で大活躍した板胡弓です。一昨年から7回、30箇所余りの被災地で、この板胡弓が活躍しました。

多くの皆様にお出でいただき、心よりお礼申し上げます。

2013.3.11東日本大震災追悼 水仙の集い

ご参加の皆様と集合写真2013.3.11pm5;00より、12年前の東海豪雨の被災地「あしはら公園」にて、「東日本大震災2年 追悼と水仙の集い」を開催いたしました。東海豪雨の被災者、ボランテイアの皆様、福島県浪江町からの避難者の方、岐阜県可児市の皆様、おとつむぎネットの皆様、総勢二十数名のご参加を頂きありがとうございます。

ご参加の皆様と集合写真2013.3.11pm5;00より、12年前の東海豪雨の被災地「あしはら公園」にて、「東日本大震災2年 追悼と水仙の集い」を開催いたしました。東海豪雨の被災者、ボランテイアの皆様、福島県浪江町からの避難者の方、岐阜県可児市の皆様、おとつむぎネットの皆様、総勢二十数名のご参加を頂きありがとうございます。 追悼の竹灯篭

追悼の竹灯篭

浪江町の山田様浪江町からの避難者の山田様から、避難の厳しい生活のお話を伺いました。浪江町は、津波で180名の犠牲者、その後の過酷な避難生活で二百五十名の尊い命が奪われました。現在なお、地元を離れて、厳しい生活を送られています。1250名の方々が、東北から愛知に避難されております。わが子を守るために、若い家族も多数おられます。

浪江町の山田様浪江町からの避難者の山田様から、避難の厳しい生活のお話を伺いました。浪江町は、津波で180名の犠牲者、その後の過酷な避難生活で二百五十名の尊い命が奪われました。現在なお、地元を離れて、厳しい生活を送られています。1250名の方々が、東北から愛知に避難されております。わが子を守るために、若い家族も多数おられます。

昨年、この場所に、日比谷花壇さまのご協力を得て、東北からの避難されておられる方々と水仙と植える集いを開催しました。そのときの写真です。 昨年11月の水仙の集い

昨年11月の水仙の集い

この日、冷たい夕凪の吹く公園に、そのときの水仙と七ヶ浜のハマギクが芽を出していました。 水仙とハマギクの新芽を見る

水仙とハマギクの新芽を見る 七ヶ浜の復興の花ハマギクの新芽追悼の集いを終えた後、東海豪雨で大きな被害を受けた、地元の復興と交流にご尽力されてこられた喫茶「和」様で、交流会を開催いたしました。

七ヶ浜の復興の花ハマギクの新芽追悼の集いを終えた後、東海豪雨で大きな被害を受けた、地元の復興と交流にご尽力されてこられた喫茶「和」様で、交流会を開催いたしました。 交流会での演奏、リコーダーは井上馨様岐阜県可児市の三々五々の國枝様がハーモニカを演奏され、陸前高田の支援のお話をされました。福祉NPOの鈴木由夫様が司会をされ、同じく中村区の福祉NPOひょうたんカフェの井上馨様がリコダー・ジャンべ演奏で、交流の場を盛り上げてくださいました。いのこふくよさまの「ガレキの言葉で語れ」の朗読、サラダ介護の鈴木よしき代表、田熊洋子様の手芸のお土産、日比谷花壇の河田様の被災地支援「5フォー5プロジェクト」のお話など充実した交流会となりました。

交流会での演奏、リコーダーは井上馨様岐阜県可児市の三々五々の國枝様がハーモニカを演奏され、陸前高田の支援のお話をされました。福祉NPOの鈴木由夫様が司会をされ、同じく中村区の福祉NPOひょうたんカフェの井上馨様がリコダー・ジャンべ演奏で、交流の場を盛り上げてくださいました。いのこふくよさまの「ガレキの言葉で語れ」の朗読、サラダ介護の鈴木よしき代表、田熊洋子様の手芸のお土産、日比谷花壇の河田様の被災地支援「5フォー5プロジェクト」のお話など充実した交流会となりました。

ご参加いただいた皆様に感謝申し上げます。

胡弓演奏家石田音人Hot News&プロフィール

胡弓演奏家石田音人Hot News&プロフィール